Entre entradas, saídas, correrias e palavras cruzadas, o Diário de Lisboa viveu mais de meio século sob o olhar atento da Censura. As memórias dos que nunca desistiram de trazer aos leitores as notícias, mesmo que tivessem de ser escritas nas “entrelinhas”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração entre o + Lisboa e o jornal Mensagem de Lisboa, onde foi também publicado, para o Especial 100 Anos do Diário de Lisboa.

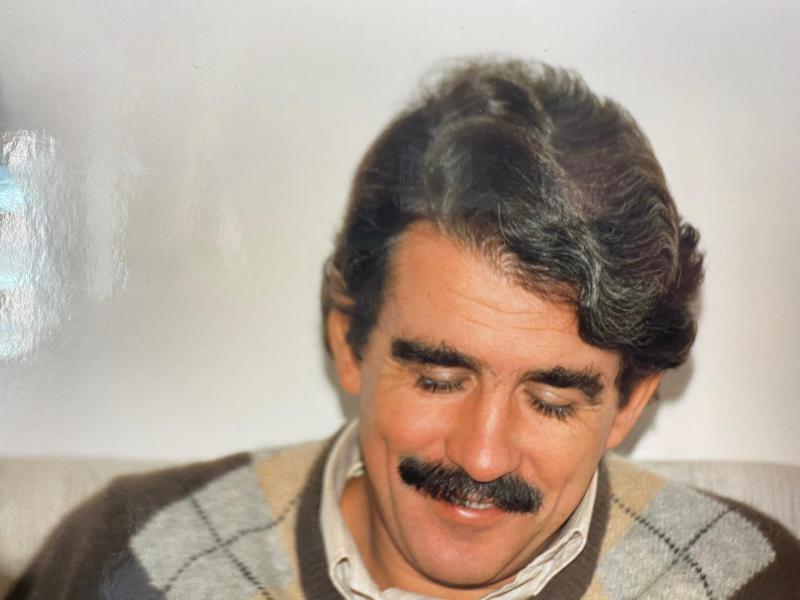

Ribeiro Cardoso foi jornalista no Diário de Lisboa de 1971 e 1988. Apanhou o final da ditadura, um desafio constante no jornal que se assumia como de esquerda. Iludir a censura era com imaginação, criatividade, cultura e qualidade. Curiosamente, nessa altura, recorda, “não havia cursos superiores de Comunicação Social… e isso não interferia na qualidade do jornalismo!” Ribeiro Cardoso recorda o seu chefe de secção De Ontem e de Hoje, Raul Rêgo, “um velho maçon, altamente graduado.” “’Isto está uma merda, reescreva tudo de novo, se faz favor’, dizia ele. E lá ia um gajo, envergonhado, escrever outra vez, num português mais fluente, tirar repetições que houvesse. Mas tínhamos que ter chefes assim.”

Eugénio Alves também entrou para o jornal em 1971. “Éramos jovens, tentávamos sempre contornar a censura e eu tive algumas experiências engraçadas”, recorda. Num dos números de aniversário do Diário de Lisboa, Eugénio decidiu arriscar e escreveu uma crónica a denunciar a infiltração de esbirros do Ministério da Educação nas Associações de Estudantes. “No título é que estava lá tudo: ‘Gorila: o Vigilante da Selva’. Gorila era a designação dos estudantes e Vigilante da Selva a do Ministério da Educação”, recorda. Na redação, os jornalistas não acreditavam que a crónica passasse. A verdade é que passou e com grande destaque no jornal. “O problema foi depois, nos dias seguintes, em que os estudantes começaram a reproduzir aquilo e aí eu fiquei referenciado por parte do governo.”

Segundo a tese “Portugal pela lente de Mário Castrim: as Cónicas Televisivas no Diário de Lisboa entre 1969 a 1974”, de Manuel Alexandre Lencastre, um inquérito realizado na década de 1970, sobre os hábitos de leitura dos portugueses, mostrava que o Diário de Lisboa era o segundo jornal vespertino mais lido; os seus principais leitores eram homens e, sobretudo, jovens. Nos finais da década de 1960 já era um dos jornais preferidos da população estudantil universitária.

António Pedro Ruella Ramos, o diretor durante 22 anos (1967-1989), referia que os leitores do jornal “não eram propriamente de direita ou de esquerda. Eram pessoas da média burguesia, cultos, engenheiros, professores, médicos, advogados e se calhar até eram relativamente conservadores, mas gostavam da independência do jornal”, num relato no livro “Jornalistas do Ofício à Profissão: Mudanças no Jornalismo Português (1956-1968)” de Carla Batista e Fernando Correia.

Ribeiro Cardoso relembra um dos episódios mais evidentes desta isenção e independência do jornal. Em 1972, na transladação dos ossos de D. Pedro IV, Rei de Portugal e Imperador do Brasil, de Lisboa para o Rio de Janeiro, Américo Tomás convidou todos os diretores de jornais para o acompanharem na viagem. O Diário de Lisboa aceitou o convite. “Vivia-se em ditadura, não havia outra forma”, conta. Mas o Diário de Lisboa enviou um estagiário, “um pobre diabo, no meio daqueles velhotes todos pró-regime”.

Foi o próprio Ribeiro Cardoso, que acabou por viver uma experiência única. “Isto foi uma bofetada que o Diário de Lisboa quis dar ao Presidente da República, que fez o convite e que pagava as despesas aos diretores dos jornais. Foi um ato político por parte do diretor, uma coisa inteligente, uma resposta política original e interessante. A minha vida depois do Diário de Lisboa modificou-se em termos de consciência política”, diz o jornalista.

A importância política e social de ser jornalista

A investigadora da NOVA FCSH Cecília Barreira descreve o Diário de Lisboa como um jornal vanguardista e com uma grande influência nos mais jovens. Os jornalistas também eram eles jovens e contra o regime. “Éramos praticamente todos de oposição, por isso havia uma certa cumplicidade. Éramos jornalistas por paixão, por convicção. Havia camaradagem”, afirma Eugénio Alves que foi jornalista do DL até à declaração da sua morte, em 1989. Foi o jornal onde mais esteve envolvido, e onde fez a cobertura da maior parte das eleições políticas no pós-25 de abril.

O brilho no olhar do jornalista surge quando recorda a história de um homem que em finais de novembro de 1971 lhe apareceu à porta do jornal, a pedir, simplesmente que o ouvisse. “Estava na redação à noite de serviço, porque às vezes escrevíamos algumas coisas na véspera para o jornal, quando um homem amargurado, que já tinha chorado tudo, quis falar comigo.”

O Diário de Lisboa era na Rua Luz Soriano, onde estavam quase todos os jornais com sede em Lisboa. O homem já tinha percorrido todos os jornais, mas nenhum deles aceitara ouvir a sua história. O título da peça que resultou dessa conversa foi: “A outra face do chantagista”.

Dias antes, o alegado “chantagista” tinha sido detido pela polícia, supostamente, por sequestro de crianças. O homem, Armindo Pires, vivia, afinal, numa antiga vacaria com a mulher e os cinco filhos, sem quaisquer condições: “Lembro-me tão bem, o homem falou, falou, repetiu a sua história mais de quatro vezes, estava completamente desorientado.” A reportagem teve um impacto enorme. Mobilizou imensas pessoas e foram muitas as ajudas conseguidas, ao ponto de se ter fundado uma creche com o dinheiro que foi dado. “As pessoas recorriam aos jornais para se defenderem, para denunciar situações. E foi com esta história que percebi a importância que um jornalista pode ter, em termos sociais,” recorda Eugénio Alves.

O conteúdo Memórias de quem escreveu nas entrelinhas do DL aparece primeiro em FCSH+Lisboa.